Oleh: Daffa I Danendra, Nia Kurniawati Hidayat (Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian IPB)

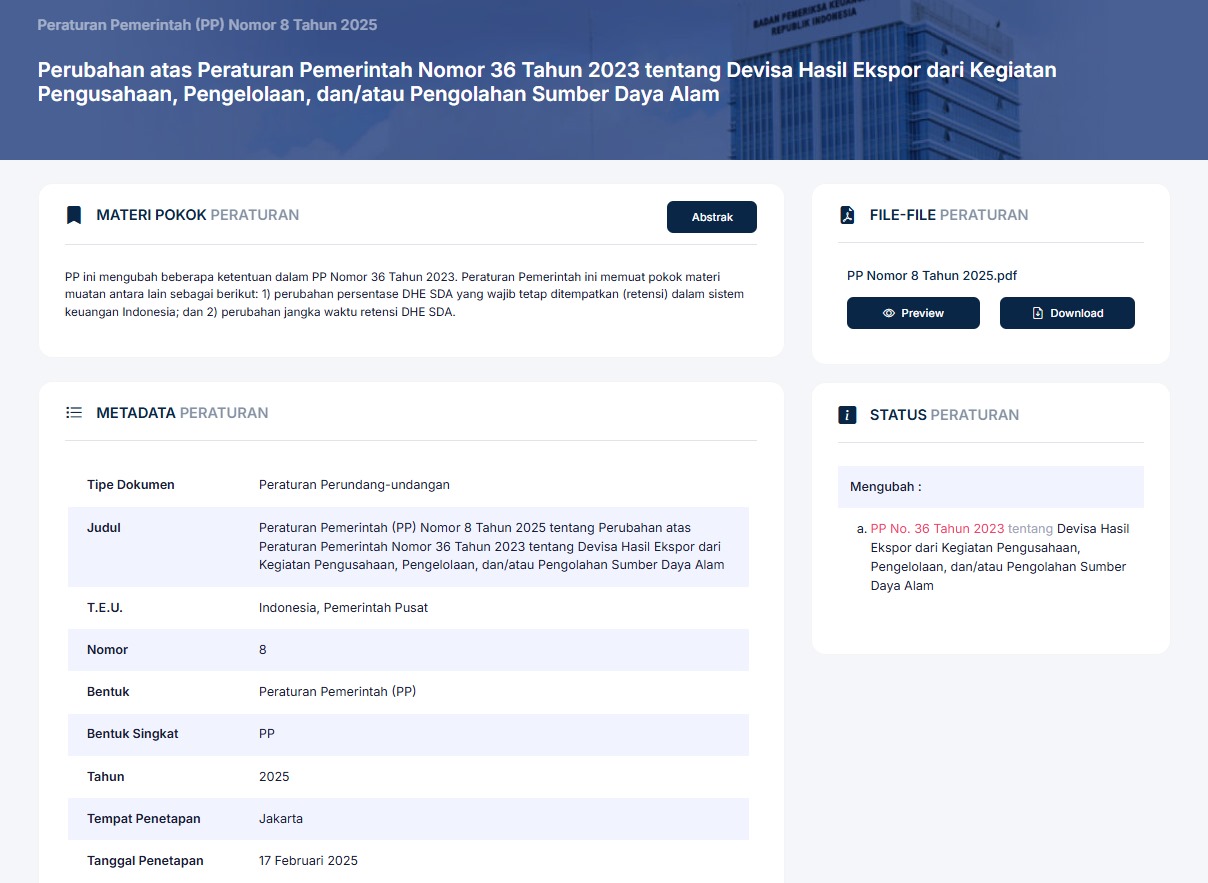

Ketika pemerintah menerbitkan pembaruan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) selama 12 bulan yang sebelumnya sejak 2023 hanya 30% penempatannya, publik dibuat bertanya-tanya terkait apakah ini langkah yang bijak atau justru membebani para eksportir?. Di tengah upaya menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan antar pelaku usaha khususnya pengusaha ekspor skala kecil.

Tidak semua eksportir berdiri di titik yang sama. Presentase eksportir di Indonesia adalah 80% korporasi besar dan 20% sisanya adalah pelaku UKM, UMKM, maupun independen. Eksportir bahan mentah (raw materials) tanpa proses hilirisasi tentunya berbeda dengan pelaku usaha yang telah berinvestasi pada pemrosesan produk atau menerapkan Voluntary Sustainability Standards (VSS) seperti RSPO, FairTrade, atau Organic Certification. Sayangnya, aturan saat ini masih bersifat seragam bagi semua pelaku eksportir yang mewajibkan penempatan 100% DHE selama setahun penuh tanpa dibuat diskriminasi atau derajat yang beragam. Padahal, kebijakan yang berkeadilan mensyaratkan diferensiasi. Misalnya, eksportir yang hanya menjual bahan mentah dan tidak memberi nilai tambah lokal yang seperti batu bara atau bijih menta seharusnya tetap diwajibkan menyimpan 100% DHE selama 12 bulan, demi menopang stabilitas makro dan mengurangi ketergantungan terhadap devisa jangka pendek.

Namun berbeda halnya dengan eksportir yang telah melakukan hilirisasi SDA yang berarti telah menciptakan lapangan kerja, mengurangi impor barang jadi, dan mendorong industrialisasi dalam negeri. Bagi mereka, penyimpanan DHE sebesar 70–80% selama 6–12 bulan sudah cukup adil. Kelonggaran ini memberi ruang likuiditas untuk ekspansi dan peningkatan daya saing industrinya masing-masing. Lebih lanjut, eksportir yang telah mematuhi standar keberlanjutan global atau mengantongi sertifikasi VSS dan semacamnya sepatutnya mendapat insentif berupa kewajiban simpan 50% saja selama maksimal 6 bulan. Sejauh ini, peraturan terkait insentif belum jelas dan belum dijabarkan secara rinci. Insentif perlu diberikan karena mereka menanggung biaya kepatuhan tinggi atas praktik etika, lingkungan, dan sosial. Kebijakan fleksibel menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi non-moneter mereka.

Sementara itu, untuk UKM eksportir, UMKM, maupun new-entry independent exportir yang memiliki daya tahan modal kerja terbatas, kewajiban cukup 30–50% DHE dengan durasi simpan maksimal 3 bulan sudah sesuai dengan kondisi ukuran perusahaannya (size of firms). Perlakuan tersebut menjaga kelangsungan usaha kecil tanpa mengorbankan kontribusi pada cadangan devisa. Adapun bagi eksportir yang menunjukkan komitmen nyata terhadap reinvestasi DHE di dalam negeri, seperti pembangunan pabrik atau infrastruktur hijau, pemerintah dapat memberikan relaksasi penyimpanan hingga 100% DHE secara fleksibel berdasarkan proposal kesepahaman. Dalam hal ini, devisa justru tidak harus diparkir, karena telah bekerja di sektor riil domestik.

Ketika devisa harus pulang, keberadaanya tak boleh datang dengan paksaan yang membabi buta. Devisa tersebut perlu pulang dengan kehendak yang dipandu dengan keberlanjutan dan insentif. Dengan membedakan antara eksportir mentah dan beretika, antara UKM dan konglomerasi, antara ekspor sekali jalan dan investasi jangka panjang kita tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga merawat keadilan dan masa depan industri nasional. Kedepanya, kajian terkait kebijakan insentif, rekening DHE, evaluator DHE setiap periode perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kesinambungan dalam kebijakan.